法定通貨と価値を連動させることで、安定性とスマートコントラクトによる利便性を両立させた「ステーブルコイン」。web3によるイノベーション、金融革命の基盤として日本でも法整備が進み、いよいよ本格的な普及が始まろうとしています。

現在、パブリックチェーン上で流通する円連動ステーブルコインに注目が集まっています。ステーブルコインの発行体の先駆けであるJPYC社も、資金移動業者としてステーブルコインの発行を開始するべく準備を進めています(取材時現在)。そこで発行元のJPYC株式会社のキーパーソン二人と、取引サービスシステムの開発に携わったシンプレクスの担当者に話を聞きました。

対談メンバー

- JPYC株式会社

- 代表取締役 岡部 典孝氏

- 顧問弁護士 清水 音輝氏

- シンプレクス株式会社

- クロス・フロンティアディビジョン アソシエイトプリンシパル 栗田 遼太郎

円の安定した価値とデジタル資産の利便性を兼ね備え、金融に革命をもたらすステーブルコイン

JPYC社は、「社会のジレンマを突破する」をミッションに2019年に設立されました。そして、翌2020年、パブリックチェーン上にて日本円に連動したステーブルコインの先駆けとなる決済用トークン*の発行を始めました。

「ステーブルコインは暗号資産のような激しい価格変動がないため、日常の決済や商取引に安心して使えます。また、クレジットカードやQRコード決済のような加盟店という概念を前提とせず、契約なしに誰でも使えるのが大きな特徴です。紙幣や硬貨のように誰でも自由に使え、円の安定性とデジタル通貨の利便性を併せ持った決済手段なんです。ステーブルコインのメリットには、国際的に割高な日本の送金や決済の手数料を下げ、ビジネスや経済の活性化を目指せるという点も挙げられると思います」(岡部氏)

ステーブルコインが普及すれば、国際送金や決済のコストも大幅に下がると言われています。

「2022年の資金決済法改正によってステーブルコインの発行への道が開かれることになりました。ステーブルコインはスマートコントラクトで決済や取引を自動化でき、複雑な仲介の省略などが可能である点にメリットがあります。また、DeFi(分散型金融)やNFTなど、新たなデジタル経済圏の基盤通貨としての役割も期待されています」(清水氏)

日本円と引き換えに行われるステーブルコインの発行及び償還は、法律的には為替取引に該当すると考えられています。為替取引を行う場合は、原則として銀行業や資金移動業などに関する厳しい規制が課されます。

「これらの背景を踏まえて、JPYC社では、規制上の制約が比較的緩やかである『自家型前払式支払手段』の形態で決済用のトークンを発行してきたという事情がありました。自家型前払式支払手段とは、自社サービス内だけで使える電子マネーのような決済手段です。この自家型前払式支払手段の方式による決済用のトークンは利用範囲が限定されており、円に払い戻すことが原則として認められない、すなわち償還が原則として認められないという難点がありました」(岡部氏)

「しかし資金決済法の改正により、資金移動業による日本円のステーブルコインの発行や償還を検討できる状況になり、ベンチャー企業にとっても検討のハードルが下がりました。そこでJPYC社では、資金移動業による日本円のステーブルコインを発行するべく、そのシステムの構築に取り組むことにしたという経緯があります」(清水氏)

日本初となる資金移動業におけるステーブルコイン発行のシステム開発

ただ資金移動業によるステーブルコインの発行や取引に関する業務となると、従来の「前払式支払手段」と比較して、厳格な要件に対応した信頼性の高いシステムが必要とされます。

「ステーブルコインを発行する資金移動業に求められる水準については前広に調査を行いましたが、要求される水準は非常に高いと感じています。前例のない試みだけに、対応できそうな企業は必ずしも多くはなかったということが実情です。その中でもシンプレクスさんは、利用者との取引を行うシステムについて、要件仕様の様々な論点について粘り強くディスカッションしてくださいました。そのため、利用者との取引を行うためのシステムについては、シンプレクスさんにお願いしたいと感じたわけです」(岡部氏)

「今回の取引システムは、我々にとってもチャレンジングなものでした。最初にお話をいただいた瞬間、ぜひ担当させていただきたいと思いましたね。暗号資産交換業のシステムの実績はそれなりにありますが、ブロックチェーンに近いレイヤーでアドオンの部分にチャレンジできることは、弊社にとって願ってもないことでした。エンジニアも話を伺って、みんな意欲を燃やしていました」(栗田)

「今回のシステム開発は、一般的な暗号資産交換業のシステムの実績だけでは不十分です。今までにない論点や新しい要件に、きちんと対応してくれる姿勢と能力が不可欠でした。システムの特殊性をしっかり汲み、柔軟に対応していただく必要がありました。この点でもシンプレクスさんなら安心だと思ったんです」(岡部氏)

課題は顧客の資産を預からない取引システムをいかに構築するか

資金移動業によるステーブルコインの発行償還は、ビジネスモデル自体が今までなかったものです。シンプレクスがこれまで手がけてきた暗号資産交換業のシステムとは、法的根拠や業務内容、システム要件、リスク管理も根本的に異なりました。

「今回のスキームでは我々トークンの発行体が、トークンのカストディ(顧客の資産を預かること)をしないかたちで設計していることが大きな特徴です。カストディをすると事故を起こした際の被害が大きくなるため、規制が一気に厳しくなります。また、法的、会計的な業務が格段に増え、コストも一気に跳ね上がります。そこでお客様からトークンを預からない設計とすることを徹底しました」(岡部氏)

「我々が今まで携わってきた暗号資産交換業は、お客様から資産を預かっているからこそ、流出事故を起こさないようさまざまなノウハウや技術が必要だったわけです。ところがこのシステムでは“カストディしない”というのですから、正直、最初はカルチャーショックを受けました(笑)」(栗田)

「今回のスキームでは、資産を預からないということを法的にもしっかり理論構築し、資金決済法に基づいて資金移動業の登録申請を行う必要がありました。さらに、このようなスキームを法的に整理するだけでなく、システムの要件にも落とし込む必要があった点で、本件は難易度が高かったといえます」(清水氏)

法律的にもビジネス的にも新しい取り組みであり、当初の想定とは異なる事態も生じました。

「今回の案件は、最初から特定のパッケージやソリューションを前提にしたり、自分たちのやり方を通そうとしたりする手法ではうまく進めることができなかったと思います。この点に関してもシンプレクスさんは柔軟に対応してくださり、本当に助かりました」(岡部氏)

「我々はお客様のビジネス課題を解決するためにシステムをつくっています。新しいビジネスなのだから、最初の提案から条件が変わることなど当然です。条件が変わったからできない、やらないなどといった発想は我々にはありません。今後どうなるかわからなくても、まずは現状の考えやスキームを出してくださり、互いに知恵やアイデアを出し合いながら形にしていくJPYCさんの進め方は、我々としてもありがたかったですね」(栗田)

「Simplex Fourth」を基盤に、暗号資産取引で培った技術やノウハウを活用し、新たにシステムを構築

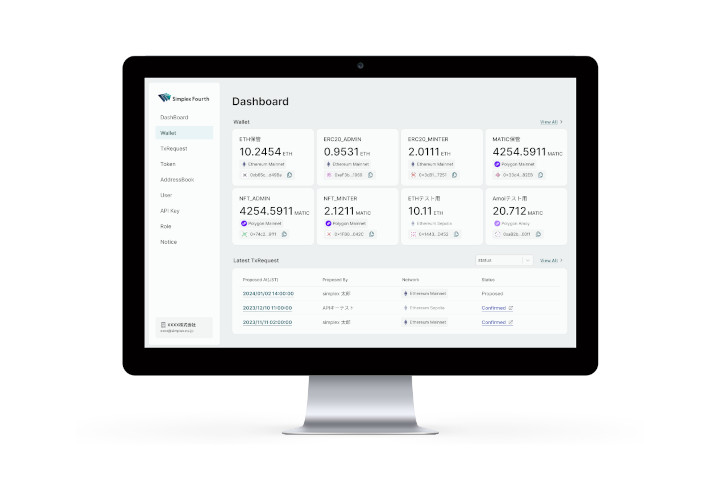

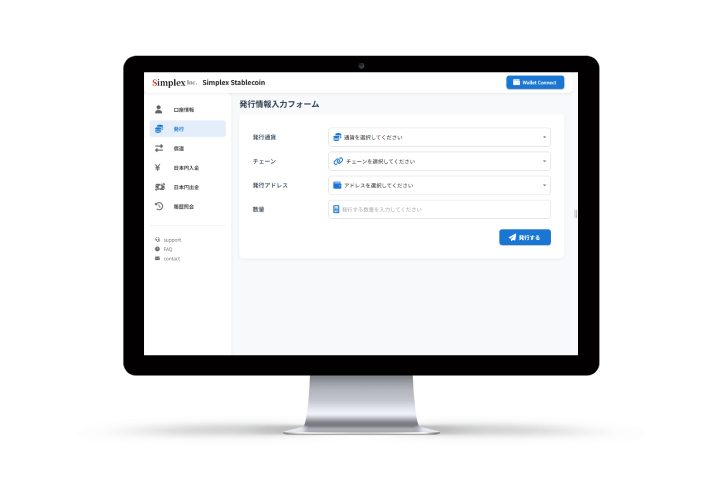

今回のシステム「Simplex Stablecoin」は、これまでの暗号資産取引システムの開発で培い、暗号資産取引ソリューション「Simples Crypto Assets」に集約されているノウハウや技術を活用しながらも、スクラッチで開発しました。また、ブロックチェーンとつなぐ基盤として、シンプレクスのweb3統合プラットフォームソリューション「Simplex Fourth」を活用しています。

「暗号資産交換業のシステムをベースにステーブルコイン発行のアドオンというかたちでご提供できたらよかったのですが、最初に話を伺った瞬間に、カストディしないという特性を考慮すると前提から考える必要があるなと思いました。今回は最初にステーブルコイン発行のためのスキームを立て、そこに交換業システムの運用・保守で培ったノウハウを追加することでシステムを構築し進めました」(栗田)

「プラットフォームとして『Simplex Fourth』を使えることも、シンプレクスさんに依頼した大きな理由です。フォーマット化された既存ソリューションを使うことで、開発コストや時間も抑えられます」(岡部氏)

このプロジェクトは12月に見積を出し、2月からシステム開発を始め、6月には完成するという、非常にスピード感のあるものでした。

「このシステムをスクラッチで作り、5か月でローンチさせられるところはあまりないと思います(笑)。それを実行したうちのエンジニアは、大したものだと思います。突然要件が変わっても、『自分たちに任せてくれ』と気持ちよく対応してくれ、自社のエンジニアながらとても頼もしく思いました」(栗田)

「私も15年以上CTOを務めてきたので、そのすごさはよくわかります。シンプレクスさんは私どもの期待に見事にこたえてくださり、心から感謝しています。この業界はとても変化が激しく、日々新しいことが起きていますが、栗田さんは業界の最新情報を常にキャッチアップされておられるので、コミュニケーションも非常にスムーズでしたね」(岡部氏)

業界に先駆けて、本人確認をマイナンバーカードによる「ワ方式」に1本化

岡部代表はシステム開発において、いかに本質的ではないものを実装せず、無駄を省くかを重視していると言います。今回の取引システムも開発を進めながら、必要ないものは削ぎ落とし、紆余曲折を経て最終的に非常にシンプルなものになりました。

「そのような決断のうちの一つで重要だったのが、私どもの取引ステムで本人確認手続(いわゆるKYC)について、マイナンバーカードによる公的個人認証サービス(いわゆるワ方式)に一本化したことです。現在、政府はセキュリティ強化の観点から、公的個人認証サービスのKYCを、マイナンバーカードのICチップに記録された電子証明書と暗証番号で行う『ワ方式』へ一本化する方針です。将来的には金融業界もその方向に進むと思いますが、現状ではほとんどの金融機関が免許証などの画像と顔写真撮影による『ホ方式』などを併用しています」(岡部氏)

「実は弊社内でも、『ワ方式』に一本化して本当に大丈夫なのだろうかとの声はあったんです。この取引サービスは発行額が重要なのだから、ユーザを増やすためには間口は広げた方が良いとの理由からです。とはいえ一本化は今後の動きとして決まっていることですし、試みとしてはチャレンジングで面白いと思いました」(栗田)

「私自身も当初は、マイナンバーカードによる公的個人認証だけでなく、他のKYC方式も導入すべきであると考えていたため、この点は岡部社長と激論を交わした記憶があります(笑)。もっとも、ワ方式はなりすまし等の違反行為の防止に優れており、また、ワ方式に一本化した場合は大幅にコストを削減できます。そのため、本件においては、自然人の本人確認についてワ方式に一本化することは非常に重要であると考えています。本件は、ステーブルコインの発行という点がクローズアップされることが多いですが、このワ方式一本化という点も、今後の金融実務にとって良い前例になるのではないかと考えています」(清水氏)

今後、サービス開始に向けて、このシステムは最終的なテストや調整を進めていきますが、現時点での評価を伺いました。

「よく短期間でここまで仕上げていただけたと思います。今後、気になる点があっても、スクラッチで作られているので、柔軟に手早く修正していただけそうです。また、このシステムは必要なエッセンスだけが集約されているので、他社が自社のサービスに合わせて自由にカスタマイズすることもできるように思われます」(岡部氏)

今回のプロジェクトは、シンプレクスにとっても貴重な経験でした。

「前例のないプロダクト全体の方向性や法的整理に関する調整は岡部さんや清水さんがご対応くださり、その結果にリアルタイムに対応したシステムづくりに携われたことは、非常に大きな経験でした。新しいサービスをつくるために必要なプロセスを改めて肌で感じましたね。今後、新しいビジネスモデルのシステム開発をするうえで、今回の経験はおおいに役立つと思います」(栗田)

DeFi(分散型金融)やこれからのデジタル経済圏の基盤として、さらなる発展を

2025年は「日本のステーブルコイン元年」と呼ばれる様に、今後この領域への参入企業は続々と増え、競争は激化するでしょう。ステーブルコインの取引や流通も、それに従って拡大していくはずです。

「今回のシステムは、今後のステーブルコインの可能性を考えれば、最初の一歩に過ぎないように思われます。今回はもっぱら資金移動業者として単独でステーブルコインを発行することを念頭においてスキームを構築していますが、今後は、他の電子決済手段等取引業者などの仲介業者との関係についても整理していきたいですね。今後、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業というライセンスも新しく創設され、多くの仲介業者や代理店が参入してくることも考えられます。ステーブルコインの裾野を広げるために、規制を「遵守」するだけでなく、最大限「活用」することを念頭にスキーム作りを心掛けていきたいところです」(清水氏)

「このような規制の潮流を踏まえたステーブルコインの普及とともに、自分の財産をセルフウォレットで管理し、自分で運用する形態が広がっていくと思います。とくにAIを活用して自分で運用する投資家に、JPYCはおおいに活用いただけると思っています。さらに中央管理者が存在せず、ユーザ同士が直接トークンの取引ができるプラットフォーム、DEX(Decentralized Exchange、分散型取引所)のようなものにも挑戦したいと思っています」(岡部氏)

現在、トランプ政権はUSDCといったUSドルのステーブルコインの推進に力を入れています(取材時現在)。デジタル経済圏での基軸通貨としての価値を保つためです。日本政府が円に連動したステーブルコインの普及を推進する背景にも、デジタル経済圏で円の流通量や価値を維持、拡大したいとの思惑があるからだと言われています。

「web3の普及とともに、デジタル経済圏での基軸通貨をめぐる競争は激化するでしょう。そのような時代に、円のデジタル資産としての流通量を増やし、国際的な競争力を維持するうえでも、JPYCの役割は重要だと思っています」(岡部氏)

最後に改めてお二人に、ステーブルコインをはじめ、web3時代にシンプレクスに期待することを伺いました。

「今後、他の会社がステーブルコイン事業を行う際にも、できればシンプレクスさんにシステム開発を担っていただきたいと思っています。同業他社がある程度フォーマット化されたシステムを使うことで、今後の税務や規制の変更に対応するコストを抑えられるからです。それが結果的に、この業界全体の発展につながります。そういった意味でもシンプレクスさんを応援しています」(岡部氏)

「ステーブルコインはweb3の基盤となり、既存の金融業務にも大きな影響を与えると考えられます。本プロジェクトは、壮大な挑戦の最初の一歩だけに、ここで事故を起こすとせっかくの時代の流れがストップしてしまいます。そうならないよう、十分なシステムリスク管理体制を整えた上でこの事業を成功させることが重要であると考えています。その点でも、利用者との取引に関するシステムについて、今後、保守運用を担っていただくシンプレクスさんを頼りにしています」(清水氏)

今回、チャレンジングで社会的意義も大きいプロジェクトに携わらせていただいたシンプレクスは、その経験を生かし、これからもお客様と伴走しながら、web3によるイノベーション、金融革命に貢献していきたいと考えています。

取材時現在の名称は、JPYC Prepaid

PROFILE

代表取締役

顧問弁護士

スマートコントラクトエンジニアとしての経験を有しており、現在は、弁護士として、ブロックチェーン、金融規制、ファイナンスに関する法務などを中心に、企業法務全般を取り扱っている。

クロス・フロンティアディビジョン

アソシエイトプリンシパル