従来の暗号資産が抱える価格変動リスクを回避し、迅速かつ低コストで送金や決済を実現できる「ステーブルコイン」。世界中での利用が急速に拡大し、2030年までに最大で3.7兆ドル(約548兆円)の市場規模になるとも予測されています。(2025年8月時点)日本でもJPYC株式会社により、円建てのステーブルコイン「JPYC」の発行が2025年秋に開始されます。

今後、ステーブルコインの発展により、決済業界はどのように変化していくのでしょうか。シンプレクスのエグゼクティブプリンシパル 三浦とXspear Consultingの執行役員 梶田が、決済業界の最新動向とステーブルコインの現在と未来について話しました。

対談メンバー

- Xspear Consulting株式会社

- 執行役員 梶田 威人

- シンプレクス株式会社

- エグゼクティブプリンシパル 三浦 和夫

決済サービスに求められる「利便性」と「利得性」

Xspear Consulting株式会社 梶田 威人(以下、梶田)

決済業界は移り変わりの激しい世界です。その中で、決済サービスを考えるときに整理するポイントは大きく二つあります。一つ目が「利便性」、二つ目が「利得性」です。決済は基本的にどのサービスで支払いをしても同じで、商品そのものには差がありません。そのため、利便性や利得性を各社が競っている状況です。

たとえば、利便性を追求してキャッシュレス化が進みました。引き続きクレジットカードは大きな決済手段ですが、近年はコード決済やICカード決済などが普及しています。一方、法人向け決済サービスでは、入金確認の簡便さや、ダッシュボードでキャッシュフローを見える化するなどといった、個人向け決済とは異なる利便性が求められています。

シンプレクス株式会社 三浦 和夫(以下、三浦)

今後も、さらに便利になる可能性はありますよね。普段生活していると、それほど課題を感じませんが、突き詰めると、支払い行為自体が面倒なので、店舗に入って物を持って出れば決済が済んでいるといった、より利便性を高めるなど決済サービスには様々な可能性があると思います。

梶田

そう思います。また、利得性に関しては、クーポン配布やポイント還元などの施策を各社が実施しています。ただ、施策を進めすぎると利益が減りますし、景品表示法の問題もあるため、限界が来ています。そのような状況の中、決済業界で注目されているのがステーブルコインです。

利便性と利得性を兼ね備えるステーブルコインの登場

三浦

ステーブルコインとは、暗号資産同様に即時かつ低コストで送金できる特性をもち、法定通貨と価値を連動させることで安定性も両立する決済手段です。2014年にTether社が米ドルと連動したステーブルコインの「USDT」を発表し、2015年には取引所での取扱いが始まりました。徐々にステーブルコインの市場規模は拡大し、2025年9月時点では2,700億ドル(約40兆円)規模に達しています。

日本でも米ドル連動型のステーブルコイン「USDC」の取扱いやJPYC社による国内初の円建てステーブルコイン「JPYC」の発行認可取得など、本格的な普及が始まろうとしています。

梶田

決済関連の会社の方々と話している中でも、この数か月の間に急速にステーブルコインの話題が出てくるようになりました。非常に盛り上がっていることを実感しています。

三浦

盛り上がっている理由の一つとして、2024年7月にアメリカで「GENIUS法案」が可決・承認されたことで規制整備が進み、ステーブルコインの信頼性が担保されるようになったからだと考えられます。また、トランプ政権がステーブルコインを強く推していることも挙げられますね。

梶田

業界内では、チャンスと捉えている方もいれば、自分たちが築き上げてきたインフラやネットワークの存在意義が揺らぐのではないかと、焦りや不安を抱く声もあります。ただ、これまでは「取り組みたいけれど、まだ先の話だよね」という状態でしたが、現在は「取り組まなければ」に変わってきたと感じます。

三浦

web3の中でもステーブルコインは分かりやすい価値があるため、「取り組まなければ」と感じている方が多いのではないでしょうか。たとえば、国際送金をする場合、これまでだと数千円の手数料がかかっていましたが、ステーブルコインなら数円に抑えられます。また、送金にかかる時間も、数日かかっていたものが数秒に短縮できます。

ブロックチェーンが広がることで、シームレスな体験が可能に

梶田

これまで挙げてきたようにステーブルコインには、非常に分かりやすいメリットがありますよね。その上で、ステーブルコインの登場によって具体的に進んでいる取り組み事例や規模感を紹介してもらえますか。

三浦

海外事例では、ECプラットフォームを提供するShopifyと暗号資産取引所を運営するCoinbaseが連携し、ECサイト上でのステーブルコイン決済を可能とする発表がありました。2025年6月時点の発表では、特定加盟店に限ったサービスとのことですが、全店舗利用可能となるようです。また、決済手数料が安いことから、ステーブルコイン決済を対象としたキャッシュバックキャンペーンの実施も発表されています。

規模感で言えば、ステーブルコインは2025年9月の1か月で約6.4億件の取引、約3.16兆ドル(約467兆円)の送金額があります。たとえば、新興国の方々が海外で働き、給料を自国に送金する際などに使われているようです。

他方、日本では現時点で目立った事例はまだありません。日本円ステーブルコインの発行が始まると、為替取引も可能になり、日本企業と海外企業の送金などにも広がっていくと想定されます。また国内での利用に目を移すと、海外送金・為替取引と比較し元々のコストが低く、ステーブルコインに置き換えるメリットも相対的に低くなるため、ステーブルコインで多くの送金が発生する経済圏を作り出していく必要があります。ただ、日本人はポイントを貯めることが好きで、大きなポイント経済圏が存在するため、そういったところに可能性はあると考えています。

梶田

日本では大きなプレイヤーが独自のポイント制度を作っていますよね。その中で、独自のステーブルコインを発行して経済圏を作るのか、あるいは、もう少しパブリックな形になっていくのか、二つの可能性があると考えています。

三浦

どちらもあり得ると思います。仕組みが整えば、ステーブルコインをポイントの代わりに活用できるようになるはずです。将来的には、店舗ごとに独自のステーブルコインを発行するようになるかもしれませんね。

梶田

ブロックチェーンの活用が進むことで、ステーブルコインの可能性も広がりますよね。

三浦

そのとおりだと思います。たとえば、サプライチェーン分野でブロックチェーンが活用されれば、納品と同時に支払いを完了させることも可能です。また、金融の世界でも大きな可能性が考えられます。現在だと、海外の金融商品を購入するためには日本の証券口座を開設し、日本の証券会社を通して購入する形が主流です。それがブロックチェーン上でつながることで、自分が保有する円建てステーブルコインで海外の金融商品を購入する際に、ワンクリックでドル建てステーブルコインに変換され、そのまま購入できるようになります。さらに、その後の確定申告もブロックチェーンを通じて自動的に完了できるという、シームレスな体験が可能になります。

ステーブルコインの登場で起こる「パラダイム・シフト」

三浦

思い返してみると、自分がブロックチェーンに関わるようになったのは2018年ごろからです。当時はブロックチェーンと言っても、そもそも何か分からないという方が多い中、我々が取り組んでいたのはセキュリティトークンの領域でした。いわゆる、証券をブロックチェーン上で管理する仕組みです。当時から、証券をブロックチェーン上に置くことは可能でしたが、一方で通貨もブロックチェーン上にないと、DVP(Delivery Versus Payment)決済は難しいという話がありました。

梶田

そこにステーブルコインが登場したわけですね。

三浦

はい。ステーブルコインが登場したことで、ブロックチェーン上にあるセキュリティトークンが真価を発揮できるようになります。これまでの仕組みとは違うものにパラダイム・シフトしていくタイミングだと考えています。おそらくユーザ体験も大きく変わるのではないでしょうか。

梶田

私もステーブルコインの登場が一つの大きな突破口になると考えています。中央集権ではなく、分散型な思想がweb3にはありますが、突き詰めると利便性か利得性といったメリットがないと人は動きません。これらを実感できるサービスを提供することが非常に重要です。分かりやすいメリットを提示できるステーブルコインは、多様なweb3サービスが普及するための突破口になると思います。

ステーブルコインが普及していく上で解決すべき課題

梶田

ブロックチェーンによって様々なものが便利になると言われていましたが、実際にはガス代(ブロックチェーン上で取引をおこなった際に徴収される手数料)が高かったり、大量の処理をすると遅延が発生したりする課題がありました。ステーブルコインが今後広がっていく上で、技術的な観点でクリアしなければならないハードルはどのようなものがあると考えますか。

三浦

当初から言われていた、スケーラビリティに関する課題は、専用のチェーンを作るなどさまざまなアプローチが広がり、一定実用段階に入っているように感じます。一方で、さまざまなチェーンが出てきたときに、ブロックチェーン間のインターオペラビリティに関しては、個別には様々な解決策があるものの、まだ課題はあると感じています。また、基本的にステーブルコインは、アドレスごとの保有量が全て見えるので、このままでいいのかという課題もあると思います。

さらに、ブロックチェーンに使用されている暗号技術が、将来的に量子コンピューターによって簡単に解かれてしまうかもしれません。このような課題に対応できるブロックチェーンの研究が進められています。

梶田

その他にも、不正利用やKYC/AMLへの対応は欠かせませんよね。

三浦

そうですね。現在では、ブロックチェーンへの出入口を監視していて、不審なアカウントが法定通貨からステーブルコインに変えることはできないようになっています。

また、今後はいかに個人情報と連動させるかが大きなテーマになると思いますね。この部分が進んでいかないと、たとえば確定申告の自動化といった活用は難しくなります。

金融とweb3のエキスパートであるシンプレクスグループが、ステーブルコインの発展に貢献していく

三浦

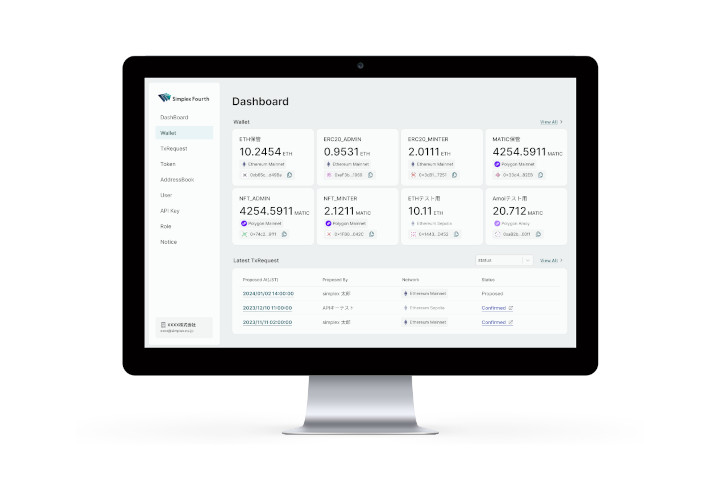

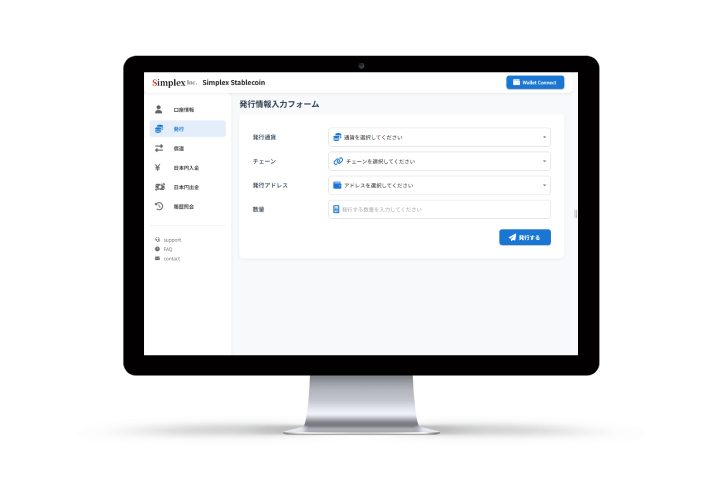

シンプレクスはweb3領域に関して稀有な会社です。長年にわたって金融システムを支えてきた技術基盤と運用スキルをもちながら、web3領域でソリューションをいくつも提供しています。金融ならではの厳しい基準を満たすスキルと、web3という新しい技術に関する知見の両方をもつ会社は、ほとんどありません。この点が、ステーブルコインに関するソリューションにおいても、我々を選んでいただける一つのポイントになると考えます。

梶田

クロスピアには金融に詳しいエキスパートが多く在籍しているので、既存の金融事業を理解した上で将来像を描いていけると考えています。実際にソリューションを提案する際には、ソリューションによって得られる利益と削減できるコストを精緻にシミュレーションする必要がありますが、既存の金融事業の知見をもとにエキスパートが的確かつ客観的な数字を示すことができるため、クライアントの投資判断にお役立ていただいています。

クライアントの業界や技術に対する理解促進にも、クロスピアの知見がお役に立っています。クロスピアのメンバーがエバンジェリストとしてクライアント企業に赴き、さまざまなステークホルダーへの啓もう活動や説明を丁寧に行うことで、意思決定に貢献しています。

このようにグループで上流から下流まで、技術と知見とをフルカバーできる体制がありますので、シンプレクス×クロスピアがワンチームで、かつ一気通貫で長期的にご支援できると考えています。

PROFILE

インダストリー・プラクティス・リード(FX・web3)

エグゼクティブプリンシパル

執行役員